Por Pedro Barreto *

“O patrimônio da família – o medo – estava provisoriamente a salvo;

medo dos ladrões, dos seqüestradores, dos estupradores, medo dos ventos, das

enchentes, dos miseráveis, dos poderosos, dos fiscais, medo do terror, dos traficantes,

dos negros, dos nordestinos, medo dos maloqueiros da favela, dos vendedores,

dos cobradores, dos pregadores fanáticos, dos moto-boys que fumam maconha, dos

ônibus lotados que despencam pela rua, medo da liberdade, medo da morte, medo

da vida, medo do outro.”* *

Medo. Este é o sentimento “classemediano”

dominante no mundo neoliberal capitalista, desde que os governos Reagan e

Tachter impuseram ao mundo a cultura do “individualismo egoísta” (Reiner,

2007), no qual, “é preciso cuidar primeiro de si e depois de seu vizinho”,

segundo afirmou a dama de ferro. No entanto, a frase que determinou as

políticas penais neoliberais foi a do também ex-primeiro ministro britânico

John Major, que sentenciava: “é preciso punir mais e compreender menos”. Estava

batido o martelo.

O Brasil, este país abençoado

pela natureza, mas historicamente abraçado à ideologia burguesa, incorporou os

ideais neoliberais. E a sua grande mídia, por sua vez, prestou-se à tarefa de

difundi-los do Oiapoque ao Chuí, plim-plim, sem cerimônias. Desta forma, nosso

secular déficit sócio-econômico acentuou-se ainda mais com uma política penal

retributiva (Garland, 2008), que pregava a retribuição do dano causado à

vítima, em detrimento do infrator.

O clamor por mais lei e ordem

tornou-se um mantra na grande mídia e na pauta das campanhas eleitorais. No

Rio, a campanha à Prefeitura Municipal de 2008 foi antecedida pela série de

reportagens “ilegal e daí?”, do jornal O

Globo, que publicava cartas de leitores indignados com a população de rua, sujeira

nas calçadas, vendedores ambulantes e outros. Assim que assumiu o posto,

Eduardo Paes não titubeou e lançou a política do “Choque de Ordem”, prendendo

usuários de crack compulsoriamente, apreendendo mercadorias de vendedores

ambulantes, multando quem sujasse as ruas, e mesmo, pasmem, encaminhando para

averiguação foliões que fossem flagrados urinando nas ruas durante os festejos

momescos.

Megaeventos

Pronto, a cidade parecia

regulada, monitorada, controlada por um poder público que não aceitaria mais

“desordem”, “baderna”, “ilegalidades”. Atendendo a uma mesma lógica de

gentrificação da cidade, o governador Sérgio Cabral Filho implantou, em

novembro de 2008, a primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), no Morro

Santa Marta. Tudo muito bonito e arrumadinho, como os moradores de Botafogo e

os turistas descolados gostam. Tanto que passaram a usufruir as maravilhas

gastronômicas vendidas pelas moradoras da favela, a dançar até de manhã nos

sambinhas moderninhos da “Laje Michael Jackson”, tudo por um precinho pra lá de

salgado que os próprios moradores da comunidade não poderiam dispor. Enquanto

isso, a polícia continuava a entrar nas casas a pontapés sem pedir licença, o

tradicional baile funk havia sido proibido e muitos antigos residentes do morro

tiveram que deixá-lo, devido aos altos custos cobrados pelas empresas

legalizadas, que passaram a explorar serviços como tv a cabo, entrega de gás de

cozinha, fornecimento de energia elétrica, entre outros. Mas nada disso tirou o

ânimo da imprensa que não cessou de enaltecer os “benefícios trazidos pela

UPP”. Só esqueceu-se de dizer a quem eles haviam sido concedidos.

Portanto, os governos municipal,

estadual e federal uniram-se e lograram êxito em algo que há décadas não era

visto: a unidade em torno de iniciativas comuns nas três esferas

governamentais. Seria estranho, não estivéssemos vivendo uma fase singular em

nossa história, quando receberemos, nos próximos anos, dois dos maiores

megaeventos esportivos internacionais: a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos,

organizados por empresas multinacionais e patrocinados por grandes oligopólios

privados que são, efetivamente, aqueles que lucrarão com tudo isso. Eventos

esses que utilizarão bilhões de reais em recursos públicos na construção de

estádios e demais obras de infraestrutura que deveriam servir como legado para

a população. No entanto, o que se tem visto é um ataque às leis constitucionais

brasileiras, à soberania nacional, imposição de um estado de sítio, comparável

mesmo aos tempos do regime militar, higienização do espaço urbano - com

remoções das populações mais pobres ao bel prazer de empreiteiras e dos

organismos internacionais - superfaturamento de obras, e toda sorte de desvios

de recursos públicos possível.

Manifestações populares

E aí, o que fez o brasileiro? Até

hoje é difícil compreender o que está acontecendo nas ruas das cidades

brasileiras nas recentes manifestações populares, que reivindicam uma miríade

de coisas que reúne desde a “tarifa zero” até o “casamento gay”, passando pela

paralisação da usina de Belo Monte, o “Fifa, go home” e a prisão dos

mensaleiros. São os pobres? É a classe média? É a esquerda? É a direita? São os

neonazistas? Impossível saber e, ao mesmo tempo, muito fácil supor que são

todos esses juntos e misturados. O fato é que todos nos unimos devido ao nosso

incurável sentimento de “ninguém aqui me faz de otário”, presente de maneira

indelével no DNA tupiniquim, mas que aflorou desta vez, graças, em boa parte,

às articulações via redes sociais, e à exacerbação da cara-de-pau da classe

política que, descaradamente, resolveu admitir que não atende aos anseios de

quem a elege, mas sim, aos caprichos de quem lhes financia as campanhas. De

acordo com uma pesquisa do Departamento de Ciência Política do IFCS/UFRJ, 75%

das campanhas políticas mais caras saem vitoriosas das urnas. É o lema “pagou

passou” elevado à instância política.

Então, como diria Gramsci, quando

o aparelho coercitivo falha, o aparelho repressor atua. Trocando em miúdos, quando

o “bla-bla-bla”, o “lero-lero”, o “vem cá meu nego” do Estado não cola mais, aí

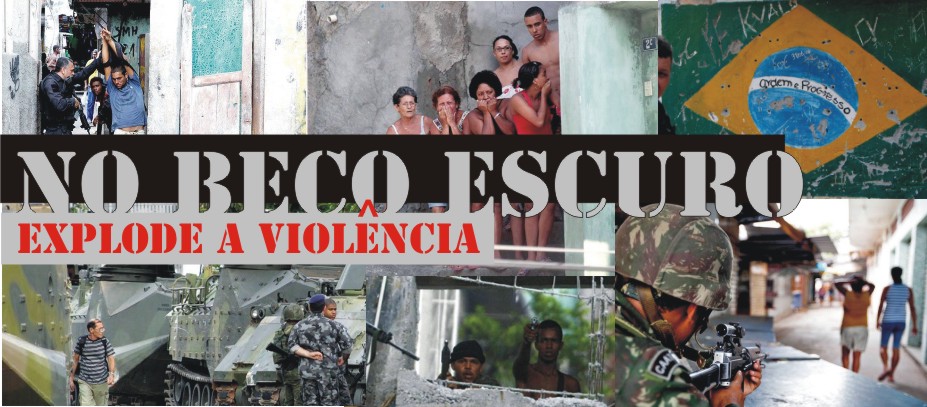

vêm a polícia e as forças militares e baixam o sarrafo. Foi o que aconteceu, só

que desta vez, indiscriminadamente. Acostumada há mais de 200 anos a perseguir,

bater, prender e matar negros e pobres nas favelas e periferias, a Polícia

Militar estendeu seus “serviços” às classes média e alta, como já fizera

durante os governos militares.

Violência que une

E então, fez-se a mágica: a força

bruta do Estado, por meio de seu braço armado, ao invés de arrefecer os ânimos

dos manifestantes, fez pulular e multiplicar nas ruas o número de indignados.

Ainda que o tratamento dado pela polícia tenha sido bastante distinto, haja

vista os dez mortos no Complexo da Maré e as inocentes balas de borracha e

gases lançados contra os burgo-manifestantes, ou coxinhas, da Delfim Moreira,

pobres e ricos passaram a dividir espaço nas passeatas. Ironicamente, a

truculência estatal, que os diferenciava e que, de certa forma, historicamente,

sempre foi reivindicada e utilizada pelas elites para a manutenção da

segregação social no Brasil, ajudou a reduzir a distância entre Leblon e Maré e

a formar uma grande massa, ou mesmo, a dar vida a um gigante (palavra batida,

mas ainda pertinente) outrora adormecido, recém desperto e ainda abobalhado,

mas já furioso. Mesmo que os rostos corados, bem-nutridos e cabelos escovados

sejam maioria, o abismo entre as reivindicações das distintas classes sociais encurtou.

Moradores da Rocinha e do Vidigal ocuparam o calçadão do nababesco Leblon para

exigir a renúncia do governador, enquanto que estudantes e trabalhadores da

zona sul deixaram em casa seus medos e preconceitos para tomar de assalto a

Linha Vermelha e reivindicar punição aos meganhas criminosos da Maré.

Ao notar a inviabilidade de

manutenção do discurso contrário ao uníssono popular, oriundo da viral

articulação das redes sociais, que se expressou na massiva mobilização nas ruas

de todo o país, o que fez a grande imprensa? O oráculo do pensamento

“classemediano” brasileiro, então orientou seus adeptos: “meninos,

manifestem-se pacificamente, mas sem vandalismo, sem bandeiras de partidos;

cartazes, estes sim, contra o governo petista, os mensaleiros e contra a

corrupção, combinado?”. E tome de vídeos, fotografias, editoriais, nos

telejornais, diários e revistas semanais relatando a ação de “vândalos” contra

as acuadas tropas policiais, coitadas, exibindo a atuação de “marginais” contra

os nossos prédios públicos, tão bem cuidados e preservados, né não?

Questionamento das instituições

Será que está difícil perceber

que trata-se de um questionamento – ainda que tardio - a instituições que há

anos atuaram sem contestações no Brasil, como as violentas e brutais forças

policiais, às mentirosas e manipuladoras empresas de comunicação, ao inescrupuloso

Congresso Nacional, ao elitista e racista Poder Judiciário, ao sistema político

que elege e mantém os representantes de nossa falaciosa democracia em seus

cargos, exaurindo os recursos de nosso erário, legislando, julgando e

executando em favor de interesses privados?

Algumas dúvidas ainda pairam no

ar sobre os desdobramentos das manifestações. Terá êxito a campanha da grande

imprensa para desqualificar os manifestantes e transformar toda a mobilização

em uma mera marcha “anticorrupção” contra setores específicos do partido do

governo, antecipando, oportunistamente, a campanha eleitoral midiática de 2014?

Conseguirão os setores conservadores impor suas bandeiras aos movimentos e

deixar tudo como era antes, no melhor modelo “façamos a revolução antes que o

povo a faça”? Ou estaremos participando e assistindo a um momento de profunda

transformação social, cultural e política em nosso país, em que as instituições

e a própria democracia deverão se readequar a uma nova ordem que é - ao

contrário daquela velha, viciosa e verticalizada - dinâmica, entremeada,

participativa, múltipla e horizontalizada?

De todo modo, talvez o mais

importante disso tudo sejam exatamente a mobilização da classe média,

tradicionalmente acomodada e atemorizada; o debate no seio da sociedade, entre

aqueles que se vangloriavam de não gostar de política; o amadurecimento

político da população, há tempos distraída com “a melhor telenovela do mundo”,

“o melhor futebol do mundo”, “o melhor samba”, “a melhor cerveja” e desacostumada

a reflexões acerca dos rumos políticos de seu país; os questionamentos, as

dúvidas e o consequente abalo de algumas estruturas já há muito tempo

corroídas. Só faltava a vibração das ruas para estremecê-las.

* jornalista e doutorando em

Comunicação pela ECO-UFRJ

Referências: